티스토리 뷰

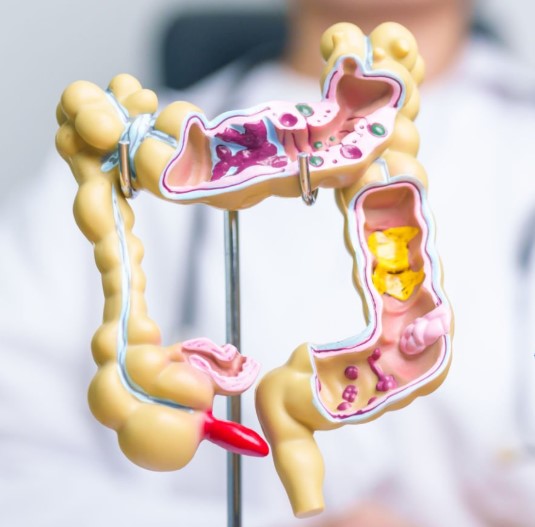

대장암은 말 그대로 대장(결장)과 직장을 포함한 부위에 생기는 암을 통칭하는 용어입니다. 의학적으로는 결장암(colon cancer)과 직장암(rectal cancer)으로 세분화되며, 이 두 가지를 합쳐 일반적으로 대장암이라고 부릅니다. 그러나 임상적으로는 결장과 직장의 해부학적 구조, 혈관 및 림프계 분포, 수술 방법, 예후 등이 다르기 때문에 결장암과 직장암은 별도로 구분하여 진단하고 치료하는 것이 중요합니다.

발생 부위의 차이

대장은 소장에서 이어지는 부분으로 약 1.5m 정도의 길이를 가지며, 맹장, 상행결장, 횡행결장, 하행결장, S결장으로 구성됩니다. 이 부위에 생기는 암을 결장암, 즉 일반적으로 말하는 대장암이라고 합니다. 직장은 대장의 마지막 부분으로, 항문으로 연결되며 약 12~15cm 정도의 길이를 가집니다. 이 부분에 생긴 암을 직장암이라고 합니다.

즉, 결장암은 대장의 앞쪽 부위에 생기는 암이고, 직장암은 항문과 가까운 부위에 발생하는 암입니다.

증상의 차이

대장암과 직장암 모두 초기에는 특별한 증상이 나타나지 않아 조기 진단이 어려운 경우가 많습니다. 그러나 암의 위치에 따라 나타나는 증상에는 차이가 있습니다.

결장암은 주로 복부 중앙이나 좌측에 위치하므로, 복통, 설사와 변비의 반복, 복부 팽만감, 체중 감소 등이 주요 증상입니다. 특히 우측 결장암의 경우 장 내에서 대변이 비교적 묽기 때문에 빈혈이나 피로가 먼저 나타나는 경우도 있습니다.

직장암은 항문과 가까운 곳에 생기기 때문에 혈변, 점액 변, 변이 가늘어짐, 배변 시 통증, 잔변감 등이 특징적인 증상입니다. 또한 배변 습관이 갑자기 달라지거나, 변을 본 후에도 시원하지 않은 느낌이 지속되는 경우 의심해볼 수 있습니다.

진단 방법의 유사성과 차이

두 질환 모두 진단을 위해 가장 많이 사용하는 검사는 대장내시경 검사입니다. 이 검사를 통해 암을 직접 확인하고, 필요 시 조직 검사를 통해 확진할 수 있습니다.

그러나 직장암은 항문에서 가까워 직장수지검사(의사가 손가락으로 직접 직장을 만져보는 검사)로도 초기 발견이 가능한 경우가 있으며, MRI나 초음파를 통해 주변 조직 침범 여부를 자세히 평가하기도 합니다. 결장암의 경우에는 복부 CT를 통해 전이나 병기 등을 파악하는 데 초점을 맞춥니다.

치료 방법의 차이

치료 방법은 병기(암의 진행 정도)에 따라 달라지지만, 기본적으로 수술, 항암 치료, 방사선 치료가 병행될 수 있습니다. 그러나 결장암과 직장암은 해부학적 차이로 인해 치료 방식에도 차이가 있습니다.

결장암은 일반적으로 수술로 암 부위를 절제한 후 병기에 따라 항암 치료를 병행합니다. 방사선 치료는 거의 사용되지 않습니다.

직장암은 항문과 매우 가까운 위치에 있으며, 골반 내부에 위치해 수술이 복잡하고, 재발 가능성이 높기 때문에 수술 전 방사선 치료와 항암 치료를 병행하는 경우가 많습니다. 특히 항문 보존 여부가 중요한 문제로, 암의 위치에 따라 항문을 보존할 수 있는지 없는지가 치료 계획에서 중요한 고려 요소가 됩니다.

재발률 및 예후

직장암은 결장암에 비해 재발률이 다소 높은 경향이 있습니다. 이는 직장이 골반 깊숙한 곳에 위치하여 수술 시 주변 장기와 조직을 완전히 절제하기 어려운 구조적 특성 때문입니다. 또한 직장암은 국소 재발이 흔한 편이며, 따라서 수술 후에도 방사선 치료 및 정기적인 추적 검사가 매우 중요합니다.

반면, 결장암은 수술이 비교적 수월하며, 완전 절제가 가능한 경우가 많아 예후가 좀 더 좋은 편입니다. 하지만 모든 암은 조기 발견이 이루어질수록 치료 성과가 좋기 때문에 위치보다는 병기별 조기 진단이 가장 중요한 요소입니다.

대장암과 직장암은 모두 대장에 발생하는 암이지만, 해부학적 위치, 증상, 치료 방법에서 많은 차이가 있습니다. 결장암은 대장 상부에 위치하며 주로 복통, 체중 감소, 빈혈 등을 호소하는 반면, 직장암은 항문과 가까운 부위에 생기며 혈변, 잔변감, 배변 장애 등의 증상이 두드러집니다.

또한 직장암은 방사선 치료와 항문 보존 여부가 중요한 치료 요소이며, 결장암은 주로 수술과 항암 치료가 중심이 됩니다. 이러한 차이를 잘 이해하고, 증상이 있을 경우 조기에 병원을 찾아 정밀 검사를 받는 것이 가장 중요합니다. 또한 가족력이나 고위험군에 해당하는 경우에는 정기적인 대장내시경 검사를 통해 예방적 접근이 필요합니다. 대장과 직장이라는 한 장기의 일부지만, 그 특성과 치료법은 다르므로 구체적인 이해를 통해 보다 효과적인 대응이 필요합니다.